أطلق عليها العرب لقب الكاهنة، وهو لقب سياسي بامتياز قبل أن يكون دينياً. ففي العقلية الإمبراطورية الأموية لا يمكن لامرأة أن تهزم جيوش الشام بالمنطق العسكري وحده فلا بد من سحر ما.

لكن سحر ديهيا كان هو العصبية التي تحدث عنها ابن خلدون لاحقاً؛ كانت هي الغراء الذي جمع شتات القبائل الزناتية والصنهاجية تحت راية واحدة.

ديهيا لم تكن تقاتل الإسلام كعقيدة غيبية بل كانت تقاتل دمشق كمركز جباية وهيمنة.

هي كانت تمثل السيادة الأمازيغية التي ترفض أن تتحول إلى مجرد ولاية تابعة لمركز بعيد وراء البحار والرمال.

في معركة نهر البلاء، لم تسحق ديهيا جيش حسان بن النعمان فحسب بل سحقت أسطورة الجيش الذي لا يقهر.

هنا يكمن الدرس القاسي للزعماء.

حين استشعرت ديهيا عودة المد العربي اتخذت قراراً هو الأكثر إثارة للجدل في تاريخنا: سياسة الأرض المحروقة. أمرت بقطع الأشجار وهدم الحصون وحرق المزارع من طرابلس إلى طنجة.

كان منطقها بروغماطياً قديماً:

إنما يطمع العرب في بلادنا لما فيها من العمران فإذا لم يجدوا شيئاً رحلوا.

لكن هنا سقطت ديهيا في فخ العزلة السياسية.

بقطعها لشجرة الزيتون قطعت حبل الوريد بينها وبين المزارع الأمازيغي. التاريخ يعلمنا أن الشعب قد يقاتل من أجل الحرية لكنه لا يصمد طويلاً أمام الجوع.

تحولت ديهيا من حامية الديار إلى مدمرة الأرزاق في نظر جزء من شعبها وهو ما مهد الطريق للسقوط العسكري.

ديهيا بذكائها الوقاد أدركت في لحظاتها الأخيرة أن الزمن الأمازيغي القديم قد انتهى، وأن زمناً جديداً يتشكل بالدم والوحي لذا قامت بحركتها الأكثر عبقرية:

أرسلت ولديها إلى حسان بن النعمان ليعتنقا الإسلام وينخرطا في الجيش الجديد.

لم يكن هذا استسلاماً بل كان اختراقاً للمستقبل.

لقد أرادت ديهيا أن يظل دمها فاعلا في التاريخ القادم. وبالفعل لم يمر جيل واحد حتى كان أحفاد هؤلاء المحاربين هم من يعبرون البحر لفتح الأندلس.

لقد كانت ديهيا هي المحرقة التي صهرت الهوية الأمازيغية القديمة لتخرج منها هوية جديدة:

أمازيغية بلسانها لكنها إسلامية بطموحها الإمبراطوري.

بعد سقوط ديهيا ومقتل أكسيل (كسيلة) لم يهدأ الشمال الإفريقي بل دخل في مرحلة الحضانة.

لقد انتهى زمن المقاومة الوثنية التي كانت تقاتل من خارج المنظومة وبدأ زمن المقاومة من الداخل.

إذا كانت ديهيا قد خسرت الحرب بالسيف فإن أحفادها قرروا خوضها بالنص.

كانت دمشق الأموية ترى في شمال إفريقيا بستاناً للجباية ومصدراً للغنائم.

تعامل الولاة الأمويون مع الأمازيغ بعقلية المركز المتفوق ففرضوا عليهم الجزية حتى وهم مسلمون وساقوا شبابهم إلى الحروب كموالي (مواطنين من الدرجة الثانية).

هنا حدث الزلزال النفسي:

كيف يمكن لدينٍ يدعو للمساواة أن يتحول إلى أداة للاستعباد الطبقي والعرقي؟

في هذا الجو المشحون، تسلل دعاة المذهب الصِفري

(أحد أفرع الخوارج) إلى جبال الأطلس والأوراس.

لم يأتوا بجيوش بل جاؤوا بمانيفستو سياسي ثوري يقول:

لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى وأن الخلافة ليست حكراً على قريش بل حق لكل مسلم كفؤ حتى لو

كان عبداً حبشياً.

بالنسبة للأمازيغي الذي كان يُهان على أبواب الولاة كان هذا الكلام موسيقى ثورية. لقد وجدوا في الخوارج إسلاماً أمازيغياً بامتياز، إسلاماً مساواتياً خشناً ومنحازاً للفقراء والمهمشين ضد أباطرة دمشق.

في عام 122 هـ انفجر البركان.

قاد الثورة رجل من عامة الشعب كان يعمل سقاءً في طنجة يُدعى ميسرة المتغري.

تأملوا الرمزية السياسية هنا:

رجل سقاء يقود جيشاً من الفلاحين والرعاة ضد أشراف

بني أمية.

في معركة الأشراف (غزوة الأشراف) سقطت نُخبة الجيش الأموي تحت ضربات الفؤوس الأمازيغية، لم تكن مجرد هزيمة عسكرية بل كانت سقوطاً أخلاقياً لمشروع الهيمنة العربية المشرقية.

لقد أثبت الأمازيغ أنهم هضموا الإسلام لدرجة أنهم صاروا يقاتلون العرب باسم الإسلام الحقيقي.

لم تكن الثورة الصفرية مجرد فوضى بل أنتجت كيانات سياسية هي الأولى من نوعها في المنطقة:

الدولة الرستمية في تيهرت التي كانت بمثابة

جمهورية أفلاطونية إسلامية حيث يُختار الإمام بالشورى لا بالوراثة.

بورغواطة في المغرب الأقصى التي ذهبت إلى أقصى الحدود فصنعت قرآناً بالأمازيغية وشريعة محلية في محاولة لتكريس الاستقلال الروحي التام عن المشرق.

لقد كان المختبر الصِفري هو المرحلة التي اكتشف فيها الإنسان المغاربي قوته الكامنة.

لقد تعلم كيف يؤمم الدين لصالحه وبدلاً من أن يكون تابعاً لخليفة في دمشق صار هو من يصنع إمامه الخاص.

هذه الروح الاستقلالية هي التي مهدت الطريق لاحقاً لما هو أعظم حين سينتقل الأمازيغ من الدفاع إلى الهجوم ومن الهامش الجغرافي إلى قلب المركز في القاهرة.

إذا كان الفصل السابق قد رصد محاولة الأمازيغ للاستقلال

بأنفسهم فإن هذا الفصل يرصد محاولتهم للاستيلاء على العالم. لم يعد الهامش المغاربي يكتفي بالدفاع، لقد قرر أن يصبح هو المركز.

في منعرجات جبال الأوراس والشمال القسنطيني وتحديداً في فجاج قبيلة كتامة حدث لقاء هو الأكثر خطورة في العصور الوسطى. التقى أبو عبد الله الشيعي (الداعية الذي يحمل أحلام آل البيت المضطهدين في الشرق) مع المحارب الكتامي (الذي يحمل غبن التهميش الأموي والعباسي).

لم يكن الأمازيغ يبحثون عن لاهوت معقد بل كانوا يبحثون عن شرعية كونية.

الشيعة الإسماعيلية قدمت لهم فكرة الإمام المعصوم كبديل عن الخليفة المغتصب في بغداد.

لقد كان زواجاً استراتيجياً بين عقل مشري باحث عن سلطة وجسد مغربي باحث عن كرامة إمبريالية.

تحولت قبيلة كتامة إلى آلة حرب لا تُقهر.

كتامة لم تكن تقاتل من أجل الجنة فقط بل كانت تقاتل من أجل السيادة،لقد حولوا المذهب الشيعي إلى

قومية عسكرية. بفضل سيوفهم سقطت دولة الأغالبة

(وكلاء العباسيين) في القيروان ولأول مرة في التاريخ أُعلنت الخلافة من قلب المغرب الصغير (إيكجان والمهدية) لتنافس بغداد والمدائن.

لم يكن طموح الأمازيغ يقف عند حدود تامازغا.

في عام 358 هـ، قاد القائد جوهر الصقلي جيشاً عرمرماً قوامه العمودي والصلب من قبائل كتامة وصنهاجة، لغزو مصر.

القاهرة التي نراها اليوم قلب العروبة بُنيت بسواعد أمازيغية وبقرار سياسي انطلق من المهدية.

الجامع الأزهر نفسه كان في بدايته محراباً لنشر المذهب الذي تبناه الأمازيغ ليحطموا به هيمنة المشرق.

في تلك اللحظة كان الأمازيغي هو الجنرال وهو الوزير وهو الحارس الشخصي للخليفة.

لقد انتقل الأمازيغ من موالي يُسامون السوء إلى أسياد يحكمون من الحجاز إلى المحيط.

يا صديقي المأساة الكبرى هي أن الأمازيغ عندما وصلوا إلى قمة السلطة في القاهرة بدأوا يفقدون هويتهم الجغرافية. الخليفة الفاطمي الذي حمله الأمازيغ على أكتافهم إلى عرش مصر بدأ يتمصر و يتشرق ونسي أن قوته نابعة من تلك الجبال الوعرة في المغرب.

هنا نكتشف قاعدة سياسية ذهبية،المركز دائماً يبتلع الهامش حتى لو كان الهامش هو الذي صنعه.

الفاطميون استثمروا في الأمازيغ كوقود للصعود وحين استقروا تركوهم لمواجهة مصيرهم أمام زحف الهلاليين.

انتقال الثقل الفاطمي إلى مصر ترك فراغاً هائلاً في شمال إفريقيا، هذا الفراغ هو الذي سيؤدي إلى أكبر عملية هندسة ديموغرافية في التاريخ حين قرر الفاطميون الانتقام من تمرد الأمازيغ اللاحق بإرسال قبائل بني هلال و بني سليم لتفتيت الكتلة الأمازيغة.

نحن الآن أمام مشهدين غيروا وجه المنطقة للأبد

زحف بني هلال من الشرق وانفجار المرابطين من الجنوب.

في منتصف القرن الخامس الهجري اتخذ الخليفة الفاطمي في القاهرة قراراً انتقامياً غيّر وجه التاريخ الجيوسياسي. لمواجهة تمرد الأمازيغ (بني زيري) وعودتهم للسنة أطلق عليهم قبائل بني هلال وبني سليم.

لم يكن هذا غزوًا عسكريًا تقليديًا بل كان هجرة ديموغرافية شاملة، وصفهم ابن خلدون بالجراد المنتشر، ليس من باب الشتيمة بل لوصف قدرتهم على تعريب السهول.

هنا حدث الانكسار اللغوي الكبير.

تراجع اللسان الأمازيغي إلى الحصون الجبلية (الأوراس جرجرة، الريف، الأطلس) بينما أصبحت السهول والمدن تتكلم بلسان الضاد البدوي.

هنا ولدت الدارجة التي نتحدثها اليوم ،مزيج من وعورة الصحراء العربية وعمق الأرض الأمازيغية.

بينما كان الهلاليون يغيرون وجه السهول كانت هناك قوة تطهيرية تتشكل في رمال موريتانيا والصحراء الكبرى.

قبائل صنهاجة اللثام بقيادة العبقري الاستراتيجي

يوسف بن تاشفين.

هو الرجل الذي أوقف السقوط الحر للأندلس في معركة الزلاقة، هو الذي جمع بين صرامة الصحراء و فقه المالكية.

المرابطون لم يبنوا دولة فحسب بل بنوا سداً نفسياً وجغرافياً.

لقد وحدوا المغرب والأندلس لأول مرة ككتلة واحدة وجعلوا من مراكش عاصمة العالم الإمبراطوري الجديد.

في هذا العصر استقر العقل المغاربي على المذهب المالكي. لماذا؟ لأنه مذهب محافظ و واقعي يناسب طبيعة المجتمع الأمازيغي الذي يقدس النظام والوضوح.

انتهت مغامرات الخوارج والتشيع وبدأت مرحلة الانسجام الروحي التي ستستمر لألف عام.

ديهيا أعطتنا الروح وكسيلة أعطانا التمرد وميسرة السقاء أعطانا المساواة والكتاميّون أعطونا الطموح الإمبراطوري وبنو هلال أعطونا اللسان والمرابطون أعطونا الاستقرار المذهبي.

إن شمال إفريقيا اليوم ليست شرقاً ثانياً وليست غرباً ضائعاً. إنها القارة الثالثة.

نحن الأمازيغ العرب نملك جينات الجبل ولسان الصحراء وروح الإسلام.

نحن الشعوب التي لا تُهزم لأننا لا ننكسر ،نحن فقط نتحول لنبقى.

لقد بدأنا بامرأة تحرق الأرض لتنقذها (ديهيا) وانتهينا برجال ملثمين يبنون إمبراطورية في قلب الصحراء.

التاريخ يا سادة لم ينتهِ، بل هو يدور كدورة الرمال في الصحراء فمن يملك الجغرافيا يملك 'المستقبل.

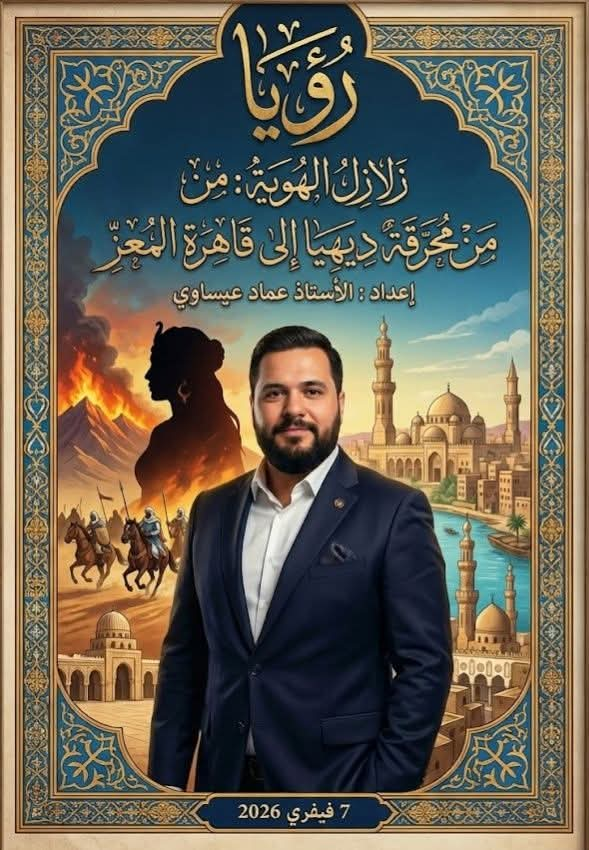

تعليق على مقال